Klimatische Anomalie, Hungersnot und regionale Überlieferung in der Pfarrchronik von Vachendorf

Das Jahr 1816 ist in die Klimageschichte als das sogenannte „Jahr ohne Sommer“ eingegangen – ein Begriff, der auf eine außergewöhnliche globale Kälteanomalie zurückgeht, die sich unmittelbar nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora (Sumbawa, Indonesien) im April 1815 entwickelte. Das katastrophale Naturereignis gilt als der heftigste Vulkanausbruch der letzten 10.000 Jahre (VEI 7) und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das globale Klima, die Landwirtschaft, die sozialen Strukturen und die kollektive Erinnerung in weiten Teilen der Welt – darunter auch im heutigen Südostbayern.

Der Ausbruch des Tambora (1815) und seine klimatischen Folgen

Am 10. und 11. April 1815 explodierte der Tambora mit einer geschätzten Eruptionskraft von mehr als 150 km³ ausgeworfenem Material. Die Explosion war in über 2.000 Kilometern Entfernung zu hören, und der Ausbruch tötete auf Sumbawa und den umliegenden Inseln direkt etwa 70.000 Menschen – überwiegend durch Pyroklastika, Tsunamis und Hungersnöte infolge der zerstörten Ernten.

Noch gravierender jedoch waren die indirekten Folgen für den gesamten Planeten: Die Eruption schleuderte bis zu 60 Millionen Tonnen Schwefelverbindungen (vor allem Schwefeldioxid) in die Stratosphäre, wo sie sich mit Wasserdampf zu Sulfataerosolen verbanden. Diese bildeten einen mehrere Monate lang beständigen Schleier in der oberen Atmosphäre, der weltweit die Sonneneinstrahlung erheblich reduzierte – insbesondere in der nördlichen Hemisphäre.

In der Folge kam es ab 1816 zu einem signifikanten Rückgang der mittleren Temperaturen um etwa 1–1,5 °C, mit regional deutlich stärkeren Abweichungen. Besonders betroffen war der mitteleuropäische Alpenraum, der ohnehin klimatisch sensibel auf äußere Einflüsse reagiert. Das Jahr 1816 fiel in eine bereits kühlere Phase der sogenannten Kleinen Eiszeit, was die Wirkung zusätzlich verstärkte.

Der Witterungsverlauf in Mitteleuropa – und im Chiemgau

In weiten Teilen Mitteleuropas – insbesondere in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und im Habsburgerreich – herrschten monatelang Regen, Kälte und Dunkelheit. Zeitgenössische Berichte sprechen von „nebelhaften“ Sommertagen, Schneefällen im Juli, dauerhafter Nässe und fehlender Reife bei Feldfrüchten.

Auch der Chiemgau blieb nicht verschont. Die klimatischen Verhältnisse in den Jahren 1816 und 1817 waren geprägt von:

• Spätfrösten im Mai

• Dauerregen im Juni und Juli

• Schneefällen im August, selbst in Tallagen

• einer komplett ausbleibenden Heu- und Getreideernte

• sowie verfaultem Obst und unreifem Gemüse.

Das wichtigste Grundnahrungsmittel der ländlichen Bevölkerung – der Hafer – blieb entweder im Wachstum stecken oder fiel der Nässe zum Opfer. Getreidepreise vervielfachten sich, das Vieh wurde notgeschlachtet, vielerorts fehlte es an Futter. Hungersnöte, Armut, Landflucht und teils auch Unruhen waren die Folge.

Die Vachendorfer Pfarrchronik als Quelle

Ein besonders aufschlussreiches Zeitzeugnis für diese Jahre stellt die handschriftlich geführte Pfarrchronik von Vachendorf dar. Verfasst wurde sie von Pfarrer Georg Hippelli, der die Pfarrei von 1803 bis 1831 leitete. In seinem Eintrag zum Jahr 1816 schildert er nicht nur den außergewöhnlichen Verlauf des Wetters, sondern auch die sozialen Auswirkungen der Krise in seinem unmittelbaren Umfeld.

Hippelli dokumentiert unter anderem:

• Preise für Lebensmittel (z. B. Mehl, Brot, Fleisch, Hafer)

• Maßeinheiten und deren Umrechnung

• Versorgungsengpässe, Notverkäufe und Tauschhandel

• Verarmung und Fluktuation in der Bevölkerung

• die subjektive Wahrnehmung der Krise

Sein Bericht ermöglicht somit nicht nur Einblicke in die Lebensrealität vor Ort, sondern liefert auch vergleichbare Daten für die historische Klimaforschung, Agrargeschichte und Sozialchronik. Die Sprache des Pfarrers ist nüchtern, präzise und dabei von tiefer Anteilnahme geprägt – eine seltene Kombination.

Dokumentation

Die nachfolgende Edition basiert auf dem Originaleintrag in der Vachendorfer Pfarrchronik und besteht aus zwei Teilen:

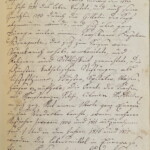

1. Bildstrecke des handschriftlichen Dokuments (deutsche Kurrentschrift), aufgenommen aus dem Archiv der Pfarrei Vachendorf

2. Zeilenweise, wortgetreue Transkription durch das Digitale Heimatarchiv, ohne Orthographieanpassung

Diese Form der Dokumentation erlaubt sowohl die wissenschaftliche Analyse als auch die niederschwellige Zugänglichkeit für interessierte Laien.

Quellen

• Oppenheimer, Clive (2003): Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815, in: Progress in Physical Geography 27(2), S. 230–259.

• Raible, Christoph C. et al. (2016): Tambora 1815 as a test case for high impact volcanic eruptions: Earth system effects, in: WIREs Climate Change 7, S. 569–589.

• Brönnimann, Stefan et al. (2019): The 1815 Tambora Eruption in Switzerland and Europe: A multi-disciplinary perspective, in: Geographica Helvetica 74(3), S. 235–247.

• Pfarrer Georg Hippelli: Pfarrchronik Vachendorf, handschriftliches Original (1803–1831), Archiv der Pfarrei Vachendorf.

• HISTALP-Datenbank: Historical Instrumental Climatological Surface Time Series of the Greater Alpine Region, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Wien.

• Glaser, Rüdiger (2001): Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt.

Transkription des Textes ausklappen

§ IV

Die Theurung

Nach dem Kriege 1815, welcher im Jahr 1788,

in Paris mit Bestürmung der Bastille seinen

Anfang nahm, dem König Ludwig dem 16ten

im Jahr 1791 das Leben kostete, und auch

seiner Gemahlin 1793 durch die Gillotin der Kopf

abgenommen wurde, und sich über ganz

Europa unter einem Korsikaner Napoleon

Bonaparte, der sich zum Kaiser von

Frankreich erhobe, verbreitete und

Religion und Sittlichkeit zernichtete,

die schönsten katholischen Stiftungen, als

Bischofthümer, Klöster, Spitäler, Waisen-

häuser etc. aufhobe; die Ornate der Kirchen,

als Monstranzen, Kelche, Ciborien, Meßkleidung

an sich zog. Mit einem Worte ganz Europa

ins Verderben brachte; waren mehrere

Mißjahre wovon 1800 und 1811 auszunehmen

sind und in den Jahren 1816 und 1817

wurden die Lebensmittel in Europa so

theuer, als sie noch niemals gewesen waren.

Ich selbst hatte im Jahr 1816 so wenig Korn

bekommen, daß ich unter das Brod den 4 ten

Teil Gersten mischen ließe. Die Bauern

in der Pfarr Vachendorf behalfen sich

mit Haber Essen. Viele Dienstboten

hatten keine Dienste. Die Anzahl der

armen Bettler war sehr groß wie man

sich denken kann, sie baten nur um

Brod, 30 bis 40 kamen des Tages, selbst

Bauernweiber mit ihren Kindern. Es

wurden zwar einige Schafe gestohlen,

doch war das stehlen gegen die Noth

betrachtet nicht vielfälltig verstehet

sich in hiesiger Pfarr Gemeinde.

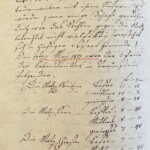

Den 19. May 1817 war der Preis

der Lebensmittel in Traunstein

folgender:

Die Metze Weizen. (in Gulden-Kreuzer fl-kr)

bester 11-10

mittlerer 10-2

geringster 8-20

Die Metze Korn

bester 8-40

mittlerer 8-3

geringster 9-40

Die Metze Gersten

bester 9–

mittlerer 6-45

geringster 5-10

Die Metze Haber

bester 3–

mittlerer 2-10

geringster 1-30

Maas Bier 6 Xr

2 Eyer 6 Xr

1 P. Schmalz 34 Xr

1 P. Rindfleisch 10 Xr

1 P. Kalbfl. 10 Xr

1 P. Schweines. 14 X

1 P. ?. 30 Xr

1 P. ? 28 Xr

1 P. Lein-Oel 28 Xr

Ich kaufte vom Becker zu Siegsdorf

ein roggen Brod Batzenleibl es wog

8 1/2 Loth, und kostete 4 Kreutzer

Ein Semmel um 1 Kreutzer wog 1/2 Loth

1 1/2 quintl

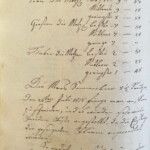

Den 28. Juni 1817 war der Getreidepreis

folgender:

Weitzen die Metze

bester 10-30

mittlerer 11-59

geringer 9-59

Korn die Metze

bestes 9-59

mittleres 8-49

geringes 8-49

Gersten die Metze

beste 7-12

mittlere 6-6

geringe 6-6

Haber die Metze

bester 2-46

mittlerer 2-20

geringer 1-30

Den 21ten Juni 1817 war der Getreidepreis

in Traunstein folgender:

Weitzen die Metzen

bester 15

mittlerer 14-21

geringer 11-30

Korn die Metze

bestes 9-50

mittleres 9-18

geringes 8-50

Gersten die Metze

beste 7-50

mittlere 7-20

geringe 7—

Haber die Metze

bester 2-50

mittlere 2-28

geringe 1-48

Die Maas Sommerbier 8 1/2 Kreutzer

Den 26. Julin 1817 fing man an, Korn

zu schneiden, und es wurden sehr viele

Freuden Feste angestellt, da die Erstlinge

der gesegneten Fluren eingeerndtet wurden.

So endete eine Theuerung der

Lebensmittel, welche noch niemals im

solchen Grade existiert hatte, wozu

aber die Getreidehändler mit dem

unerhörten Wucher das meiste beytrugen.

Hippelli