Die Geschichte der Pfarrei Vachendorf spiegelt exemplarisch den Wandel kirchlicher und weltlicher Machtverhältnisse in der Region wider. Der Pfarrer war über viele Jahrhunderte hinweg nicht nur Seelsorger, sondern auch Verwalter, Vermittler und Vertreter unterschiedlicher Herrschaften.

Der erste bekannte Pfarrer: Ortwein im 14. Jahrhundert

Der erste namentlich überlieferte Pfarrer von Vachendorf war Ortwein, urkundlich erwähnt zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Er unterstand dem Erzbischof von Salzburg, der wiederum durch den Archidiakon von Baumburg vertreten wurde – eine regionale kirchliche Zwischeninstanz, die für die geistliche Aufsicht über zahlreiche Pfarreien in der Umgebung zuständig war.

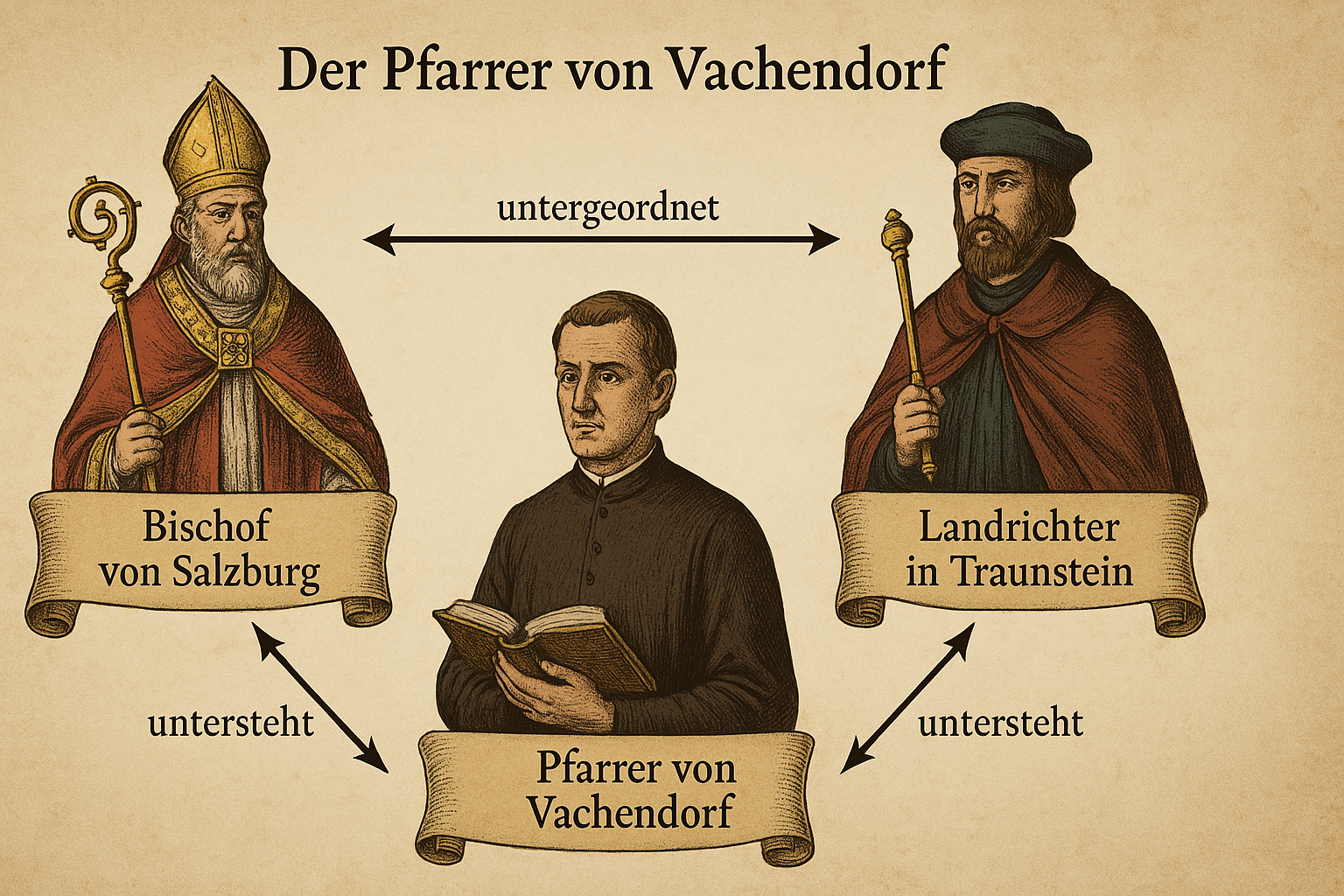

Zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft

Die geistliche Leitung lag also bei der Salzburger Kirche, während die weltliche Gerichtsbarkeit vom jeweiligen Landesherrn ausgeübt wurde. Vor Ort war dies der Landrichter in Traunstein, der sowohl für die niedere als auch für die hohe Gerichtsbarkeit zuständig war. Der Pfarrer bewegte sich damit zwischen zwei Autoritäten: dem geistlichen Oberhaupt und der weltlichen Macht.

Grundherrschaft und pfarrliche Verwaltung

Der Pfarrer von Vachendorf verfügte über Gründe und Liegenschaften, die teils der Pfarrei selbst gehörten. Diese wurden an zinspflichtige Untertanen vergeben. Daneben gab es aber auch Grundbesitz, der direkt dem Salzburger Bistum unterstand – hier fungierte der Pfarrer als lokaler Verwalter und Vertreter des Grundherrn. Diese Aufgaben verbanden spirituelle Autorität mit ganz praktischer Verwaltungstätigkeit.

Wandel durch Säkularisation und Gemeindeedikt

Mit der Säkularisation ab 1803 und dem bayerischen Gemeindeedikt von 1808 begann ein tiefgreifender Wandel: Die weltlichen Befugnisse des Pfarrers gingen schrittweise auf die neugegründeten politischen Gemeinden über. Auch in Vachendorf verlagerte sich die Zuständigkeit für Verwaltung, Rechtsprechung und Besitzfragen zunehmend vom Pfarrer zur kommunalen Ebene.

Pfarrer Hippelli und der Übergang in die Moderne

In dieser Umbruchzeit wirkte Pfarrer Hippeli, der die damaligen Verhältnisse in einer handschriftlichen Chronik festhielt. Sein Bericht über das Jahr 1816 – das sogenannte „Jahr ohne Sommer“ – zeigt eindrucksvoll, wie eng Pfarrleben, Naturgeschehen und Gemeindewirklichkeit miteinander verknüpft waren. Zugleich markiert seine Amtszeit den Übergang vom geistlich dominierten Dorf zur modernen Gemeinde, in der der Pfarrer zwar weiterhin geistlicher Mittelpunkt war, aber nicht mehr weltlicher Verwaltungsbeamter.